TOPICS

注目記事

[第1回:上野公園誕生と、そこに込められた意味]

●建設局東部公園緑地事務所長/細岡 晃さん ●聞き手 佐藤 輝光(松坂屋上野店)

日本を代表する公園として、多くの人に愛されてきた、上野公園。その誕生の経緯と、上野公園が担ってきた役割などについて、上野公園を所管しておられる建設局東部公園緑地事務所所長 細岡晃さんに伺いました。

■上野恩賜公園、誕生

佐藤:上野公園は、いつも多くの人が訪れ、まさに上野の顔。もともとは寛永寺さんの境内だったということは、当インタビューにもご登場いただいた寛永寺長臈 浦井正明さんのお話にも出てまいりました。その後の公園誕生の経緯をお伺いできますか。

今年も桜でにぎわう

細岡:1873(明治6)年に、当時の政府が各府県に出した太政官布達、古くからの名所旧跡、景勝地などは公園にするから申し出なさいという通達ですが、これが新しい日本の公園のスタートとなっています。当時、営繕会議所(今の商工会議所)などとも会議をしていて、役所だけで決めたわけではないようですね。公園候補地としては上野以外に、浅草、芝、飛鳥山、深川などがありました。それから3年後の1876(明治9)年に開園式が行われ、上野公園が誕生します。翌年の1877(明治10)年には、第1回内国勧業博覧会が上野公園で開催されます。これは太政官布達と同じ年に、日本が初めて公式参加した万国博覧会がウィーンで開催されており、当時の初代内務卿だった大久保利通がウィーンをモデルに、当時の国策、つまり富国強兵や殖産興業を推進するために開かれたものです。上野公園はそうした国の牽引力の場となっていたわけで、この場所にとても大きい力が注がれてきた証拠だと思います。

■関東大震災と上野公園

細岡:1873(明治6)年にウィーンで開催された万国博覧会から50年後の1923(大正12)年に、昭和天皇の婚礼と合わせて「万国博覧会参加50年記念博覧会」の開催が計画されていました。開催は9月22日から11月30日までで、50年記念博覧会を開催したいので、上野公園の土地を貸して欲しいというお願いの文章が残っています。大正12年9月といえば、多分、お分かりと思いますが。

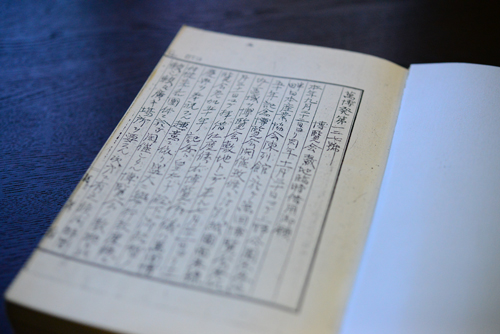

明治の博覧会時の依頼書類※

佐藤:関東大震災ですか。

細岡:そうです。9月22日というのは、関東大震災が起こった9月1日の3週間後で、さすがに博覧会は中止になりました。その、わずか一年後に京都の岡崎で開催されました。皇室の祝賀ということが大きかったと思われますが、博覧会がそれだけ重要な施策で強い思い入れがあったのだろうと推察できます。そもそもそういう重要な施策が上野という場所で開催されようとしていたわけですから、それだけ重きを置かれた土地だったからでしょうし、そこが他の公園と上野公園の大きな違いだと思います。

佐藤:震災の時は、この辺りも大変だったんでしょうね。

細岡:上野公園に多くの方が逃げ込んで、西郷さんの像には、尋ね人の札がたくさん貼られたようです。新聞などの報道に「西郷像には行方を知らせる張り紙が溢れ…」という記載がありました。

西郷像

公園というのは、国の施策の重要なフィールドにもなるもので、人の命を守る防災公園としての位置付けもあります。いざという時の避難場所であり、復興の拠点にもなる。そういうオープンスペースがあるということが重要で、現在の上野公園にも耐震貯水槽を設置し、防災上重要な公園となっています。3.11の東日本大震災の時も、帰宅できるようになるまでの居場所を探して多くの方が来られました。東京文化会館を開放していただいたり、グリーンサロンを開けたので、帰宅困難になった方たちはそこで夜を明かしました。もちろん一定のルールはありますが、人が自由に集まれる場所というのは大切で、誕生から今に至るまで、公園の意義は少しずつ性格を変えながらも、連綿と続いています。私は、そうした役に立つ公園の管理に携わっているとことを嬉しく思いますし、誇らしくも感じています。

(つづく)

※(写本)東京都東部公園緑地事務所蔵

[第2回:世界が憧れる上野公園の桜]

[第3回:不忍池と蓮]

[第4回:想い出の上野]

[第5回:上野、変わるものと変わらないもの]