TOPICS

注目記事

上野の魅力をモノづくりの側面から知るべく、台東区のモノづくりに精通する方々にお話をお伺いに行きました。第二弾は、実際に上野にお店やアトリエを持ち、活躍されている方を中心に、ご紹介したいと思います。

9回目は、革製品の新たな提案を生み出し続けるm.rippleの村上裕宣さんにお話を伺いました。

<山田>m.rippleのブランドについて教えてください。

<村上さん>m.rippleは、私が1人でデザイン・製造から販売までしております。扱っている商品も財布や小物、バッグまで主に革を使用して商品展開しています。そのため、量産品とは違ったオリジナリティを生み出しやすく、常に新たな形と機能を考えています。例えば、一般的には、まず「モノ」から考え始め、定番品からアレンジすることで、新たなデザインとして販売することが多いです。しかし、私は、まず「目的」から考え始めます。使うお客様のライフスタイルを考え、どういった形、機能がいいのか目的に合わせて一からつくり始めます。例えば、この財布。

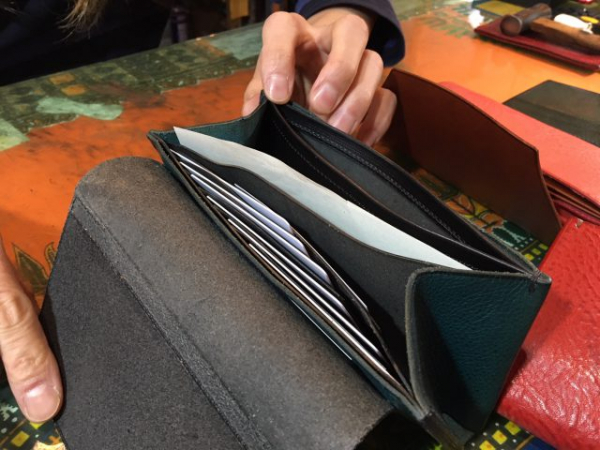

女性でも使いやすいように「設計」された長財布

「カードを出し入れする際の操作性」、「1万円札サイズの長財布」の2点を目的として、カードを少しずらして1枚ずつ収納できる構造にしました。カードの間に隙間ができ、指を入れて出し入れしやすくネイルをされていても取りやすい構造になっています。

この構造により、一万円札に近いサイズにする事が出来たので女性の手でも扱いやすくなっています。

またこの財布は金具を一切使用していないので消耗品のパーツがなく、金具による故障がないのもポイントの1つです。

革の色の変化(淡い黄色→茶色)

<山田>特に「ここは!」というこだわりについて教えてください。

<村上さん>商品を手に入れた時に商品が「完成」している訳ではなく、中にお金やカードも入れてもらって初めて財布になります。素材である革は使っていくうちに色が変わり続け、繊維がほぐれて美しいシルエットが出来上がります。つまり、革製品はお客様の日々の歴史を一緒に歩んで変化していくので、共に時間を過ごす事に完成に近づいて行くと思っています。また、糸がほつれた際などの修理では、糸の色を変えることでカスタマイズして長くお使いいただけます。商品に自分の歴史を刻み込んで、育てていく時間を楽しんでいただければと思います。

<山田>革小物を始めたきっかけはなんですか?

<村上さん>小さい頃、料理をすることが好きで、「つくる」こだわりについてとことん突き詰めました。余談ですが、中学1年生の頃、料理番組にも出場して優秀賞を獲得しました。料理で新しいものを作ろうと考えた時期もありましたが、その幅に限界がありました。大学生になった頃、革に携わる機会があり、これまでになかった「手ごたえ」がありました。大学卒業後は、13年間革を扱うメーカーに勤め大先輩から技術を学びつつ、ほかの技術も学ぶために他のメーカーでも勤めました。独立してからは、百貨店などのイベントに出店して経験を積み、「モノマチ」にも参加しました。メーカーで勤めていた頃から、台東区がものづくりしやすい場所であることやものづくりの活動を支援している場所があるということを知っていたので、デザイナーズビレッジに入居しました。

<山田>台東区のイメージはどのようなものでしたか。

<村上さん>台東区は、ディープなところからメジャーなところなどふり幅が広い街だと思います。アメヨコのような場所もあれば上野公園の桜や文化施設もあります。また、少し離れれば、ものづくりの工房があったり様々です。

<山田>最後に、上野御徒町エリアやものづくりの展望について教えてください。

<村上さん>上野には、歴史が何層もあります。その歴史があるから今のものづくり産業も残っています。今後は、商品を知ってもらうことはもちろんですが、その商品を「誰が」「どこで」つくっているのか、歴史を含めて背景を知ってもらうことで、上野エリアの幅広さを知ってもらい、ものづくりも発展していくと思います。

【編集後記】村上さんが今回のインタビューで、「お客様が商品を通して作り手の想いをイメージしてもらう。」という言葉がありました。1つのモノを見る人の数だけ違うイメージを持ってもらえる。そういった多くのイメージを連相させる先のことまで考えていることが、新たな商品を生み出し続ける秘訣はかもしれませんね。